萬科金色雅筑被指建筑面積集體縮水 涉嫌欺詐

中國經濟網北京4月7日訊 (李躍) 萬科上海項目金色雅筑近日被推上了風口浪尖,連續被曝出存在滲水、不隔音等質量問題,但其實在這之前,也曾因建筑面積集體縮水卷入了“面積門”事件。業主們在收房的時候發現,建筑面積集體縮小一平米以上,但因為套內面積擴大了,按合同的附加條款規定,反而需要給萬科補齊差價才能收房。

建面集體縮水業主倒貼錢

“明明建筑面積少了一個多平方,我們卻要給萬科補錢”,多位業主對此憤憤不平。

金色雅筑是上海萬科住宅產業化的首個全裝修樓盤代表作,全部采用了PC技術(預制裝配式混凝土結構),在銷售過程中首推其主力創新產品“90+”的緊湊三房設計,稱在采用這種技術后施工失誤率可降低到0.01%,精度偏差以毫米算小于0.1%,但許多業主在收房時才發現房產證上的建筑面積縮水了一個多平方,而套內面積卻增大了0.05個平方左右。據業主項女士介紹,她的房子買房付費面積為90.22平米,現在只有89.09平米,套內原來是72.84平米,實測為72.89平米,增加了0.05平米,因此必須要多交八百元錢給萬科,才能拿到鑰匙。

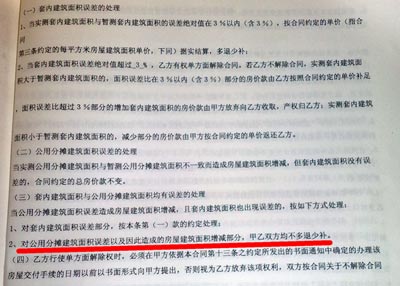

出現這樣的狀況,原因就在于少的那一平米都在公攤面積上。但在購房合同補充條款上,明確寫著“在交房時,如實測面積與暫測面積不一致時,雙方同意按下列套內建筑面積和公攤建筑面積分開處理的方法處理”,“當實測套內面積與暫測套內面積誤差絕對值在3%以內的,按合同約定的單價(建筑面積單價)多退少補”,“對公攤面積誤差以及因此造成的建筑面積增減,雙方均不多退少補”。對于這樣的條款規定,多位業主們表示是這是霸王條款。

律師:不公平、不合法

因成功打破交房潛規則勝訴的著名維權人物崔鵬表示,該補充協議中對于面積差異處理的約定明顯是不公平的,必然會對業主權益維護造成一定的障礙。他認為,如果當初簽訂購房合同時房價是按建筑面積單價確定的,那么最終的房價也應當是實測建筑面積乘這個單價而確定。而開發商制定的“套內建筑面積、公攤面積”分開處理條款,且處理的原則不一致顯失公平。“除非當時這樣約定,套內12000元/平米,公攤8000元/平米,開發商再分別制定不通類型面積差異處理原則,還說得過去。”

北京義方律師事務所張育東律師認為,開發商這一做法在一定程度上也并不合法。建設部《商品房銷售管理辦法》規定,產權登記面積小于合同約定面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由房地產開發企業返還買受人。但并未作出套內面積和公攤面積應以此方式進行差異化處理的規定。由于在這方面沒有更高一級的法律,因此該法規具有法律效應,可以作為法律依據。“這個誤差比原來規定的是5%,后來就是因為存在開發商據此牟利的情況,所以新規定才降到3%”,張育東律師表示。

另外根據《中華人民共和國合同法》第四十條規定,提供格式條款一方免除其責任、加重對方責任、排除對方主要權利的,該條款無效。因此,張律師建議業主可以向人民法院或者仲裁機構證實該條款無效,申請予以變更或者撤銷,然后再據實結算房款。

多賺1400萬萬科涉嫌欺詐?

在業主自發統計的一份長長的名單中顯示,金色雅筑一共885戶,793戶公攤面積縮水,其中有620戶業主面積縮水達一個平方以上,部分大戶型甚至縮水兩個平方,整個小區縮水總面積共達到847個平方,如果按均價1.65萬計算,折合房款近1400萬元。業主們多次向萬科公司提出交涉,要求其解釋為何出現大范圍、有規律的公用分攤建筑面積縮水,萬科公司的回答是,一切以合同為準,如有不同意見歡迎起訴。

一位業內人士對記者表示,在商品房買賣尤其是在預售中,在訂立合同時房屋面積無法精確地予以確認,出現建筑面積縮水或增加都有可能,公攤面積縮水在業內是很常見的現象,在合同中也多以附加條款分開處理。“不排除開發商借此機會賺錢,但套內面積增大對房子而言是增值了,因為得房率更高了”。

為什么會出現公攤面積集體縮水?從浦東新區房地產測繪中心了解到的情況是,這是由于開發商使用了PC技術造成的。傳統建筑外墻50毫米厚的保溫隔熱層,PC樓并不會用到,而保溫隔熱層正是公攤面積的組成部分。有部分業主認為,萬科公司涉嫌欺詐。因為萬科在兩年前就已經交付過PC樓,但現在在知曉相關影響的情況下,依然有意按傳統技術向測繪部門提交預測圖紙,并利用格式合同的補充條款,免除其對最終必然發生的公攤面積縮水應承擔的責任。張育東律師表示,如果能有確切的證據證明,開發商在采用新工藝之前確實依據舊工藝提交預測圖紙,是可以起訴開發商涉嫌欺詐的,但從目前的情況看,搜集證據比較困難。